交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,HTX火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,Kraken交易所,交易所权威推荐,全球交易所排名,虚拟货币交易所排名,加密货币,加密货币是什么我是Alexandre KECH,全球法人识别编码基金会(GLEIF)总裁。GLEIF在2008年金融危机后应运而生,目标是以可验证的法人身份为全球金融体系建立“信任层”,避免因信息不对称与不透明导致的系统性风险。我们正处在从传统金融向数字金融加速演进的拐点。无论是稳定币、代币化资产,还是跨境支付,只有当“谁在和谁交易”这件事在全球范围内可被实时、可信地验证,规模化与合规才可能同时成立。GLEIF推动的LEI(Legal Entity Identifier,全球法人识别编码)正是这一信任层的基础设施。

首先,技术层面,香港对稳定币的要求与全球主流实践基本一致。稳定币并非新生事物,其出现已有约十年,早期作为技术产品自发演进为重要的法币支付工具。香港并未为其设定与传统稳定币差异化的特殊技术要求,但在监管框架上,我们紧跟国际趋势——例如,背靠资产(储备资产)的标准与欧洲MiCA(《加密资产市场监管法案》)、美国《吉尼斯法案》(注:可能指美国稳定币相关立法)相近,确保稳定币具备全球通用性(而非仅限香港或单一市场使用)。

最大的争议点在于合规验证机制:传统稳定币市场普遍采用“黑名单制”(如KYT/KYA,即“了解你的交易”或“了解你的地址”),通过追踪交易历史,冻结曾涉及洗钱等问题的资产或钱包。但香港此次立法提出了“白名单制”——要求稳定币用户(钱包持有者)在开户时完成“KYC到钱包”(即“了解你的钱包持有者身份”),从源头明确用户身份与地域信息。这一机制的核心区别在于:传统黑名单是“事后追溯”(针对已出现问题的资产),而白名单是“事前准入”(确保用户从一开始符合合规要求)。

目前,全球稳定币市场规模已达2600亿美元,年交易量超30万亿美元,但主要服务于C2C(个人对个人)小额支付场景,痛点在于成本高、稳定性存疑。而香港的白名单模式,恰恰为此前未使用稳定币的群体(如大型企业、政府机构、国企央企)提供了合规入口——这些机构因黑名单制的潜在风险(如关联问题资产的连带冻结),往往对稳定币持谨慎态度。香港通过“监管+信用+法币背靠资产”的组合,为这类群体开拓了新的工具选择,我认为这是香港稳定币模式的重要创新,也是推动市场扩容的关键一步。

感谢您的分享。接下来想探讨香港的定位优势与挑战——经济学人曾用“纽伦港”(纽约、伦敦、香港)形容香港的国际金融中心地位。香港是全球第三大外汇交易中心,早在三四十年前改革开放初期,就已连接亚洲主要城市,成为区域外汇流动枢纽。基于这一优势,香港能否利用现有基础设施,进一步释放中国制造潜力、整合亚洲资源,并结合全球ESG标准,通过数字基础设施推动跨境合作(如稳定币的数字化应用)?同时,您认为香港在监管与技术协同方面面临哪些挑战?

但挑战同样显著:监管与技术的协同需加速。过去二十年,互联网已推动全球金融产品直接竞争(如香港股票市场与美国股市的实时比拼),未来金融产品的“上链”(tokenize)与数字化是必然趋势。例如,美国SEC与CFTC正在讨论将传统金融产品(如股票、债券)转化为链上token(如美国正在试点的比特币ETF,本质是将加密资产转化为零售投资者可参与的金融产品),这一过程需要监管机构不仅懂法律,更要懂技术——包括链上身份验证(chain identity)、数据安全、人工智能应用等。

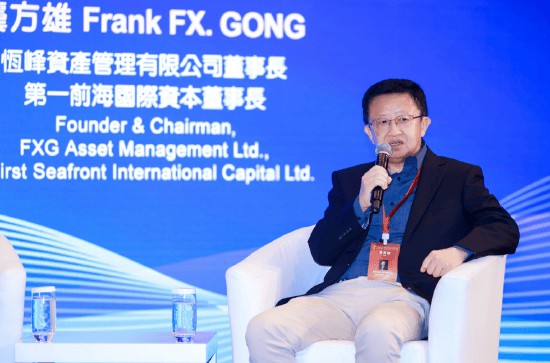

从刚才的讨论来看,如果香港的稳定币模式要获得成功,关键一点在于从本地监管拓展为区域共建,实现亚洲范围内的协同。那么,我希望从资本的角度请Frank(龚方雄)来分析一下:是否存在一种可能,通过区域间在密码学标准、技术框架和市场探索上的合作,形成一种分工协作?例如,香港依托其强大的金融基础设施和国际联系能力,而东南亚、东盟等地区则提供丰富的实际应用场景。这样既能避免重复建设,又能通过一套公认的标准机制,在资本、市场和技术上达成协同。您认为香港是否可能在这方面引领一种新的模式?